[総目次へ]<< 〔特別編〕興南収容所の写真発見 〔特別編〕留日時代に造船所で労働されていた場所が判明 >>

神様から突然の啓示を受けた文先生が単身で平壌に入った1946年6月から、二人の弟子とともに平壌を脱出する1950年12月までの間に、関わった平壌の場所それぞれについて、1991年の訪問時に再び足を踏み入れていらっしゃった事実は驚きです。連載でふれているものも含め、1991年時の訪問場所を列挙すると、万寿台国会議事堂→景昌里(1946-1950年)、平壌凱旋門→大同保安署(1946年)、牡丹峰迎賓館→牡丹峰での祈祷(1946-1950年)、木蓮館招待所[9号宴会場]→平壌刑務所(1946年)、万景台→平壌脱出の地(1950年)、など枚挙にいとまがありません。平壌訪問時の一つ一つの場所が、強い因縁をもった場所であったことです。真の父母、メシヤの歩む場所、ゆかりの地の深い意味を実感します。そうした観点で改めてこの記事をご覧ください。

なお、2022年の追加・加筆・訂正では、興南の岬にある麻田主席公館の位置を追加しました。北朝鮮訪問の秘蔵ビデオ映像が個人によって2021年に公開されたことを受け、万景台を訪問されたときの画像を最後尾に合わせて追加しました。(2022年6月筆者記)

〔特別編〕-そこは41年前の景昌里(キョンチャンニ)だった

「Google Mapで訪ねる主の路程」は、文鮮明先生がお生まれになり歩まれた場所や、死の道を何度も越えて行かれた文先生の苦難の歩みと、「平和を愛する世界人として」(文鮮明自叙伝)に登場するそのゆかりの地をGoogle Mapで訪ねるコーナーです。12月に合わせて書いた特別編コラム「そこは41年前の景昌里(キョンチャンニ)だった」をお送りします。

〈お断り〉このコラムは、ライター個人の研究に基づいて発表するものであり、教会本部の公式見解ではありません。個人研究のため、確証と裏付けがすべて得られているとは限らないことをご了承ください。

●文鮮明師と金日成主席との歴史的会談、その4日前の映像が物語るもの

▲文鮮明先生夫妻と金日成主席-1991年12月6日

12月最初の週は、文鮮明先生の生涯路程の中でも、戦後世界の歴史の中に、しっかり記憶されているできごとがあった日がある。1991年12月6日、文鮮明先生と北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)の金日成主席との会談が実現した日だ。

さらに、12月初旬といえば、もうひとつ印象的なできごとがある。文鮮明先生が北で歩んだ路程の最終になることがらだが、韓国動乱(朝鮮戦争)の戦火の中、2人の弟子とともに、平壌を脱出して南下を始めたときである。1950年12月4日のことだ。

この2つのできごとがどのように絡み合い、連関しているか、解きながら、文先生の歩みをふり返ってみたい。

2013年の夏、文鮮明先生の聖和一周年を期して、韓国・MBCnetによる『文鮮明-統一と平和のための生涯』が韓国国内で放映された。その後、日本統一教会本部によって、同映像の日本語字幕版や日本語吹き替え版がYouTubeにアップされ公開されたので、視聴された方も多いことだろう。

MBCnet映像より-万寿台議事堂で語る文鮮明先生と演説を聴く朝鮮労働党の要人

驚いたのは、この番組に合わせて初公開されたと思われる秘蔵映像である。文鮮明先生が平壌にある万寿台(マンスデ)議事堂にて、演説をぶっているシーンだ。金日成主席に会う4日前の1991年12月2日、万寿台議事堂で党の重鎮達を相手に「主体思想では南北統一はできない」と、文鮮明先生がすごいけんまくでしゃべっている場面である。このとき、側近の朴普煕先生は“もう命がない”と震えあがり、頭を抱えてしまったと後に述懐しているほど、演説の内容は過激で、北の要人たちにとうてい受け入れられるものではなかったことが十分に想像できる。

『平和を愛する世界人として-文鮮明自叙伝』(P.272~P.274)の中で、こと細かく書かれている有名な場面だが、これまで秘蔵映像だったものが、初めて公開されたものだったのではないだろうか。

●その場所は41年前の景昌里(キョンチャンニ)だった

実は、万寿台(マンスデ)議事堂が建っている所は、さかのぼること40数年前、文鮮明先生が38度線を超え、平壌に初めてやって来て、その場所を中心に伝道活動を展開した「景昌里(キョンチャンニ)」の地である。これは、この連載「Google Mapで訪ねる主の路程」の「第13回-平壌での活動と景昌里集会所」でふれた。

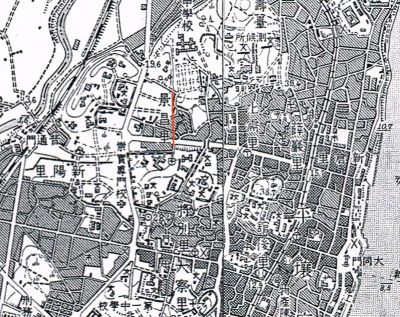

▲1939年の平壌地図-文先生の伝道中心地、景昌里(クリックで拡大表示)

「平壌西部」「平壌東部」陸軍参謀本部陸地測量部・朝鮮総督府発行

▲Wikimapiaで見た現在の平壌-万寿台議事堂は万寿洞と地名が

書かれている場所にある巨大な建物(クリックで拡大表示)

▲万寿台議事堂全景-Wikimapia(handydandy61)

景昌里での活動は、信徒の家を集会所にしながら、何度か移ったことが伝えられている。平壌に来た1946年6月から平壌を脱出する1950年12月まで、この地は、文鮮明先生が伝道活動を繰り広げ、熱い説教を繰り返した中心地であった。この間、大同保安署への連行と拷問、平壌内務署による逮捕、平壌刑務所への収監と興南収容所での強制労働の期間があるので、この期間の半分以上である2年9ヶ月もが牢獄での生活なので、ついそちらに目が向きがちだが、あくまでも北での活動の拠点は平壌の景昌里なのである。

景昌里こそ、文鮮明先生が、命をかけ、精誠を込めて、神と平壌の人々を愛し尽くした地である。まだ原理として体系化されていなかったものの、集まってくる人々に燃えるようなみ言を語り、昼夜区別なく伝道に明け暮れていた。その場所の価値をサタンはよくわかっていたのだろう。その後、共産主義国家の最高議決機関である万寿台議事堂をどーんと建て、思想的・霊的に封印していた、というのは考えすぎだろうか。

文先生と二人の弟子が1950年12月に平壌を脱出して以来、41年の歳月が過ぎた。その昔は信徒の家があちこちにあった景昌里。今は広い敷地にどでかい万寿台議事堂が建てられたその地で、閉ざされた封印を解くために、再び熱い演説、いや熱い説教を敢行した文先生。誰が見ても暗殺されるのを覚悟の上の命をかけた行為である。

さかのぼること40数年前は、大同保安署に連行されて瀕死に至るまで拷問を受け、さらに平壌内務署による逮捕された後も、地獄さながらの興南監獄(興南収容所)で強制労働を強いられ、死の直前まで追いやられた。しかし、議事堂での演説後は、殺されることはなかった。逆に金日成主席に会うことができる大きな条件となっていった。

もちろんこれには、大きな土台があったことは、信徒なら忘れてはならないだろう。文先生が北朝鮮を訪問する前に、ハワイで特別な精誠をささげていたことが「平和メッセージ13」にも語られている。恨みや憎しみがいっさい心の片隅にすら残らないほど、許し愛することができるように、徹底的に祈られていったという話を聞く。その土台があったからこそ、古くからの知り合いのように語りあい、兄弟のようにわかりあえたのだ。

●歴史的な文鮮明先生と金日成主席との会談、その場所は興南

4日後、金日成主席との会談が実現する。心から和解しあう会談のようすや、その成果は『平和を愛する世界人として-文鮮明自叙伝』(P.259~P.272)の中に詳細に書かれているので、ここではふれない。

▲興南・麻田主席公館で会う金日成主席と文鮮明師

金日成主席との会談の場所も、同じように文先生が41年前に苦難の路程を歩んだ場所で行われた。そう、それは興南(フンナム)である。文鮮明先生が興南監獄(興南収容所)で強制労働を強いられた期間は、1948年5月から国連軍によって解放されるまでの1950年10月だ。(興南収容所と興南肥料工場は「第16回-興南収容所と興南窒素肥料工場の強制労働」を参照)

実に、解放されてから41年後に、金日成主席と興南にある麻田(マジョン)主席公館で会うことになったのである。麻田主席公館は、文先生が労働していた興南肥料工場から東方約3kmの位置にあり、海を180度見渡すことができる岬に建設されている北朝鮮の“迎賓館”だ。

興南にある麻田主席公館

興南肥料工場と興南の岬にある麻田主席公館の位置(Wikimapiaより)

「蕩減(とうげん)復帰」は、中心人物・期間・条件物からなる一定の「条件」を立てて、サタンを分立しながら神と人間との関係を復帰し、取り戻す行動や摂理のことを言うが、文鮮明先生の歩みは、「サタンを分立する期間」として代表的な「40数」という期間だけでなく、「場所」も合わせて、蕩減(とうげん)復帰し、本来の関係を取り戻す歩みをされていることに改めて驚きを禁じ得ない。常人ではないすごさである。

●動乱の中、命からがら平壌を脱出したその場所とは?

では、もう一つのできごとにふれよう。それは韓国動乱(朝鮮戦争)の戦火の中、文鮮明先生が金元弼先生と朴正華氏の2人の弟子とともに、平壌を脱出して南下を始めた1950年12月4日夜のことだ。

▲写真1:落とされた大同鉄橋と鉄骨を渡る避難民(1950年12月4日)(クリックで拡大表示)

北から中国人民義勇軍が怒濤の勢いで迫ってくる。国連軍から避難命令が出され、平壌市民はいっせいに避難し始めた。大同江(テドンガン)は北東方向から西南方向へうねりながら流れているが、平壌の街の大部分は、大同江の西岸に寄っている。避難するためにはまず、大同江を渡らなければならないが、市内唯一の橋である大同鉄橋は、爆撃で破壊されていた。朝鮮戦争を記録する多くの写真の中でも、橋桁が落ちて損壊した大同鉄橋の骨組みをつたい歩く避難民の写真1はとても有名だが、実は写真が撮影された日はまさしく12月4日その日の日中である。

もう一つ写真を紹介しよう。NARA(米国国立公文書館)所蔵の写真で大同江の浅瀬を歩いて避難する人々の写真2である。この写真の撮影日は前日の12月3日である。撮影場所は明らかでない。が、戦前の平壌地図や、Google Mapでの地形図を穴の開くまで眺めていた筆者にはひと目で目安がついた。写真の撮影場所は、牡丹台(現在の呼称はモランボン)を対岸に見た大同江東岸と推測できる。後ろに見えている丘陵が牡丹台特有の地形を表している。景昌里(キョンチャンニ)から見ると、ちょうど北東方向にあたる。

▲写真2:大同江を渡って避難する平壌市民(1950年12月3日)(クリックで拡大表示)

文先生一行も大同江を渡らなくてはならないが、上の2つの方法は取れなかったことだろう。なにしろ足を骨折したため、ギブスをして歩けない朴正華氏がいる。金元弼先生が朴氏を自転車に乗せて、文先生と合流したときには、すでに夜で暗くなっていたに違いない。必然的に文先生一行は、大同江にある渡し舟のような手漕ぎ舟を探したことだろう。3人が大同江を舟で渡って、平壌脱出を始めたという話は、教会史である『統一教の足跡』に載っている。しかしながら、どのあたりの場所を渡ったのか、訳された漢字の地名が間違えており、どうもはっきりしない。どうやらその場所はあまり重視されていないようなのだ。

そんな疑問をもっていた中、信徒SNSにある研究コミュニティに貴重な情報があげられていた。そこで得た情報とは1976年に全国大学原理研究会出版部から出版された『信仰と生活 第四集-先生の歩まれた道』に掲載されている文先生のみ言や『統一教会史 上巻』の記述である。自分もかつて読んだことがあったがすっかり忘れていた。もう一度読み返すと、舟で大同江を渡った場所が文先生の口から明確に語られていたのだ。その部分は最後に引用するのでご覧いただきたい。なお、「先生の歩まれた道」は、当時の教会グループの中で、主の路程をまとめた出版物がまだ何もなかった中、当時の大学原理研究会OBと大学生たちがまとめた草分け的な出版物だった。

▲Google Mapによる現在の平壌市街全体から見た各ポイントの位置

1:写真1の撮影位置/2:写真2の推定撮影位置

A:「景昌里」の位置/B:後述する「万景台」の位置

●脱出した場所は金日成主席の生誕地、そして対岸の地名にびっくり

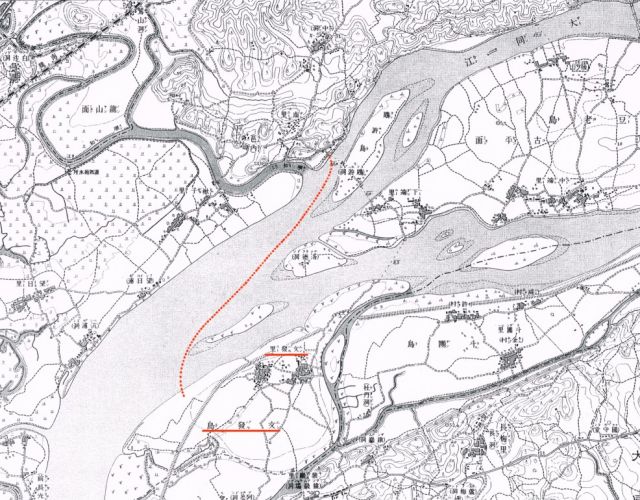

▲後に万景台となる場所に渡し舟の舟着場があった(「土城」1939年陸軍参謀本部陸地測量部・朝鮮総督府発行)(クリックで拡大表示)

大同江を渡ったその場所は、ちゃんと文先生自身の口から「金日成の故郷である万景台(マンギョンデ)」と語られていた。金日成主席の故郷を通って平壌を脱出していたとは。これはもうびっくりの何ものでもない。しかし、そうなら話が早い。さっそく万景台(マンギョンデ)の位置をWikiMapiaやGoogleMapで探した。

現在、金日成主席の生家がある万景台は、一帯が記念公園になっている。それはすぐわかった。しかし、1950年当時、まだ記念公園もなかったはずで、その地は無名だったに違いない。

万景台と呼ばれているその場所を戦前の平壌市街が載っている地図(1939年発行)で確認した。見てみると、そこは「南里(ナムニー)」という地名であり、舟の渡しがたしかに地図に載っているではないか。おそらく文先生たちは舟着場に残っている舟に乗り込み、大同江を渡られたに違いなかった。対岸には大きい中州がある。そのため、まっすぐ横切らず、川を下りながら斜めに渡っていったと予想した。それが下に示した大きい地図中に引いた赤い点線である。ちなみに、約70年前の地図と、現在の地形とでは、あまり変わっていないことがおわかりいただけるだろうか。

▲川の対岸の地名は「文発里」「文発島」(「土城」1939年陸軍参謀本部陸地測量部・朝鮮総督府発行)(クリックで拡大表示)

地図を見ながら、さらにびっくりしたのは、舟が川の対岸に着いたと想像される場所の地名だった。そこは「文発里(ムンパルニ)」「文発島(ムンパルトウ)」という地名が地図には描かれていたのだ。つまり、文氏が発つ里、文氏が発つ島、という意味である。現在の北朝鮮でこの地名が残っているかどうかは定かではない。もう残っていないだろう。しかし、文先生たち一行が平壌を脱出した1950年当時、一行はまったく気がつかずとも、この地名は明らかに使われていたはずだ。とても預言めいたものを感じた。

文鮮明先生と二人の弟子が1950年12月に平壌を脱出したその場所は、金日成主席の生誕地・万景台だったわけだが、これは何かとてつもない暗示である。実際に面識はなかったものの、このとき象徴的に出会っていたわけで、それから41年後に文先生と金日成主席が“再会”を果たすことになるのだから。

▲当時「南里」と呼ばれていた万景台と大同江。赤い点線は舟で渡ったと予想されるルート。

(「土城」1939年 陸軍参謀本部陸地測量部・朝鮮総督府発行)(クリックで拡大表示)

▲Wikimapiaで見た現在の万景台と大同江のようす-上の地図の万景台を回り込んで

いた支流は治水工事により流れが変えられていることがわかる(クリックで拡大表示)

戦火のさなか1950年12月4日に文先生一行が舟に乗って

脱出した万景台。なんとここも41年後の訪朝時に訪れていた

1991年12月1日、万景台の金日成生家を訪問されたときのようすと、万景台の展望台から大同江の対岸を眺められる文鮮明先生・韓鶴子夫人ご夫妻。ビデオ「真の父母様 北朝鮮訪問No2」より

●場所と時を取り戻す歩みをされた文鮮明先生

今はあまり読まれなくなった眠っている教会出版物の過去資料や、教会史を参照することは、決して役に立たないことはなく、貴重な情報がまだまだ眠っていることがわかった。主の路程の研究をする信徒が、有志であれ、真の意味と正確な情報を見いだし、もっと補強していく必要があることを感じる。

そして、重要なことは、文鮮明先生を見習って信徒が歩む道のりだ。蕩減復帰の道は、「復帰する」「取り戻す」歩みだが、その場所と時をあわせて復帰するように、文先生は歩まれていたことに驚きを禁じ得ない。「時」も重要だが、「場所」も重要なことが改めて実感させられる。読者のみなさんも、文先生が歩まれた道のりをもっともっと研究してみようではないか。

『信仰と生活 第四集-先生の歩まれた道』「足の悪い男を連れて」より

南の方に出るには、海道江(※)を渡らなければならないから、そこから今の金日成の故郷である万景台、そういうところまで行って、そこから船に乗る。その時丁度、その牢屋の中から霊界で伝道された「朴」という男がおったね。三年間その男を中心として、その男が獄中で働く総団長をしたんだね。それは先生がさせた。そういうことを成した人と共に故郷を残して南の方に帰ろうとした。しかし、その者は満期になって八月中旬頃先生が出る三ヶ月前に出たんだね。

そして即時に三八線の大隊長をやったという経歴があるんだね。それで牢屋に入れられた理由が、南の方と連絡関係があるといって、牢屋に引っ込められたものだから、そこを直ぐ出るとともに再調査ということになってね。非常時になったんだね。金日成を中心として全国家、全軍隊全てが後退しなければならないような立場に立っておるから、この牢屋から出てくる朴さんに対して再調査するんだね。思想的に昔みたいな立場に立った場合には「大変だ、自分達がやられる」と言って再び拘束されるような立場に立って、色々調査され、拷問され、足が折れてしまったね。足が折れてしまったんだから自分の兄弟姉妹、父母関係全てがその人を連れて出なければならないにも拘わらず、自分の姉さんと兄さんは南に子供を連れて行ってしまった。自分の家にセパード一匹と米と薪だけを残して、一人で折れた足を引きずりながら飯を炊いて食べるように残していたんだね。

丁度その時、まさしく朴さんが内心で考えるにはね「自分と違った先生だに自分を捨てて南の方に行ってしまった」そうだろう。十二月二日に皆出たにも拘わらず、四日になったんだからね。それで、お婆さんに会って帰る途端に「朴さんがどこどこにいる」という連絡を受けて、その朴さんを連れて南の方に出発したんだ。しかし足が悪いというから歩くことができないね。それで、その家にある自転車に乗せて、後押しして今の万景台というところで船に乗っかって海道江を渡って南の方に動き出したんだ。

(※注 海道江→大同江の間違いと推測される)

僑胞への御言 より

南の方に出るには、大同江を渡らなけれぱならないから、そこから今の金日成の故郷である万景台、そういうところまで行って、そこから船に乗る。その時ちょうど、牢屋で霊界から伝道された朴という男がおったね。(中略)

それでお婆さんに会って帰る間際に、朴さんがどこどこにいるという連絡を受けて、その朴さんを連れて南の方に出発したんだ。しかし、足が悪いというから歩くことができないね。それで、その家にある自転車に乗せて後押しして、今の万景台というところで船に乗っかって大同江を渡って南の方に動きだしたんだ。(1974年5月12日)

『統一教会史 上巻』[11、釈放そして自由南下]より

いまひとつは、朴正華氏に関するものである。彼は前にも述べたように、片足を骨折してギブスをしており足が棒のようであったから、身動きができなかったのである。

本来なら、このような場合には彼の父母や兄弟姉妹たちが彼を連れて避難しなければならなかったのであるが、健康な人たち同士で逃げてしまって、彼は不具の体で一人残されていた。朴正華氏は、その頃彼の姉のところにいたが、彼が一緒にすんでいた姉夫婦は自分の子供たちを連れて南下してしまっていた。実際、彼らとしてもどうすることもできないことであった。中国軍の大群が地鳴りを響かせながら入ってきているときであり、健康な足を持っていても、無事避難することができるか疑わしいほど危険な状況だったのである。

それで朴氏は自分の家に僅かセパード犬一匹と米と薪だけ残して一人で折れたギブスの足を引きずりながら、どうにか飯を炊いて食べるように残していったのであった。

丁度そのとき、まさしく朴氏が内心で考えるには「自分と固く約束して誓った先生だに自分を捨てて南の方に行ってしまわれたのだろうに」そう思うと、朴氏は寂しさのあまり涙が止まらないのであった。朴氏がそう思うのも無理はなかった。

それは十二月二日に後退命令を受け、既に殆どの人が出発してしまっていて、その日はもう四日になっていたから朴氏の嘆息も、もっともなことだったのである。

ところが金元弼氏がおばさんを訪ねて帰って来た途端に朴氏の居場所に関する消息が入ったので、金氏はその足ですぐ朴氏を訪ね「今先生が出発しようと待っておられますから早く行きましょう」と伝えたのであった。 そして丁度その家にあった自転車を出して、傷つきギブス姿の朴氏の巨体を乗せ、先生はハンドルを持って前で引っ張り、後では避難の荷物を背負った金元弼氏が押ししながら今の万景台というところで船に乗り、大同江を渡って平壌を後にし、自由の南韓に向い厳しい避難の道を出発したのが一九五〇年十二月四日であった。 その頃、平壌の町全体が修羅場と化しており、阿鼻叫喚の真っ只中にあった。

<< 〔特別編〕興南収容所の写真発見 〔特別編〕留日時代に造船所で労働されていた場所が判明 >>

■ 連載:Google Mapで訪ねる主の路程 連載記事一覧へ